Катаракта

- Причины и механизмы развития

- Признаки заболевания

- Виды катаракты

- Современная тактика лечения катаракты

- Показания и противопоказания к операции по поводу катаракты

Основная причина слепоты – катаракта (помутнение хрусталика). В 90% случаев заболевание развивается у пожилых людей. После операции зрение восстанавливается у 80% пациентов.

Причины и механизмы развития

После 65 лет у половины людей отмечается помутнение хрусталика, но оно не всегда приводит к нарушению зрительной функции. Риск развития заболевания увеличивается при наличии следующих заболеваний:

- Патологии сердечно-сосудистой системы;

- Бронхиальной астмы;

- Сахарного диабета.

Важный фактор, способствующий развитию катаракты – длительный стаж курения.

Учёные до сих пор не установили точной причины развития катаракты. Большинство исследователей придерживаются теории оксидативного стресса. Он возникает при нарушении равновесия между образованием активных молекул кислорода и уровнем антиокидантной клеточной защиты.

В клетках органа зрения молекулы активного кислорода инициируют развитие биохимических реакций, сопровождающихся выделением токсических веществ:

- Перекисное окисление липидов мембран;

- Значительное повреждение белков.

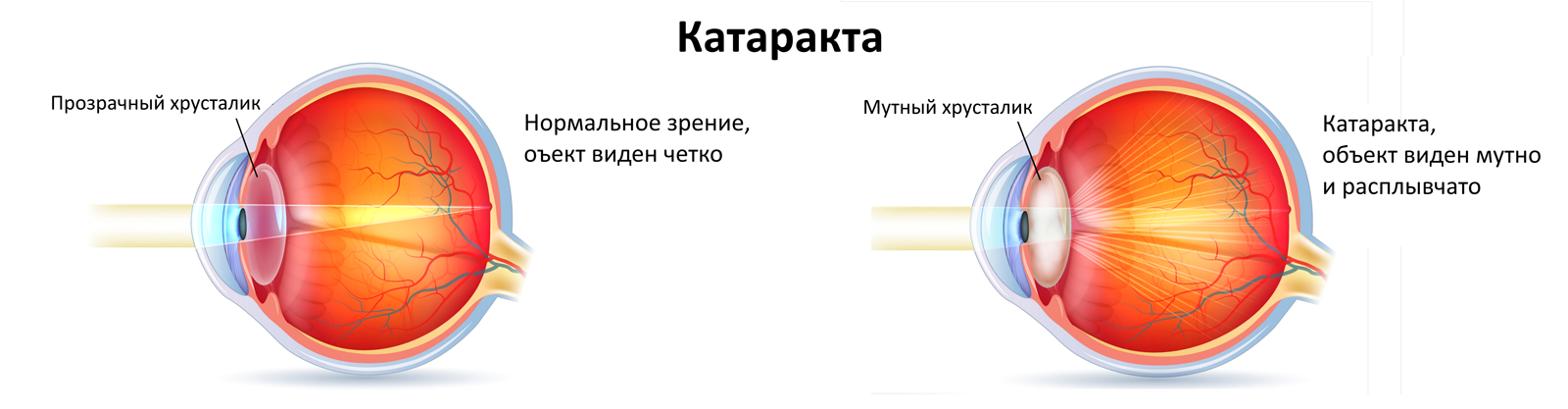

В результате формируются высокомолекулярные белковые комплексы, ковалентно связанные дисульфидными связями. Появляются участки рассеивания цвета. Прозрачность хрусталика снижается. Важнейшие окислители – свободные радикалы. Они неустойчивые, склонны вступать в реакции с иными молекулами. Один из побочных продуктов перекисного окисления липидов – малоновый диальдегид. Он способен поперечно сшивать волокна хрусталика, что также снижает его прозрачность.

Признаки заболевания

Пациенты в течение длительного времени не подозревают о развитии катаракты, поскольку участки помутнения имеют небольшой размер и располагаются за пределами оптической зоны хрусталика. Спустя некоторое время появляется пелена перед глазами, двоение светящихся предметов, плавание мушек, усиливается рефракция, что приводит к нарушению остроты зрения. В начальной стадии патологического процесса происходит «оводнение» хрусталика – появляются водянистые щели между его волокнами, под капсулой скапливается жидкость.

Длительность прогрессирования катаракты может варьировать от нескольких месяцев до десятка лет. Интенсивность помутнений увеличивается. Они распространяются на всё большую площадь. Патологический процесс захватывает и оптическую зону хрусталика.

В дальнейшем развивается незрелая, или набухающая катаракта. У пациентов снижается острота зрения. Хрусталик становится бело-серым, обретает перламутровый оттенок. Эта стадия длится продолжительное время.

В стадии зрелой катаракты мутным становится весь хрусталик, вплоть до передней капсулы. Пациенты ничего не видят. Они только ощущают свет. В области зрачка глаза видно серое диффузное помутнение. В дальнейшем постепенно разжижается корковое вещество хрусталика, образуется бело-молочная масса – перезрелая катаракта. Размер хрусталика уменьшается, передняя камера глаза углубляется, радужная оболочка глаза начинает «дрожать». У некоторых пациентов при рассасывании белесоватой массы вновь возвращается способность видеть предметы.

Таблица №1. Осложнения катаракты

| № п.п | Название | Когда развивается |

| 1 | Факоморфическая глаукома | Вследствие увеличения объема хрусталика при набухании и формирования относительного зрачкового блока при узком угле передней камеры |

| 2 | Факолитическая глаукома | Если при перезрелой катаракте крупные белковые молекулы выходят из хрусталика через изменённую переднюю капсулу и вместе с макрофагами забивают трабекулярный фильтр |

При развитии осложнений катаракты офтальмологи проводят экстренное оперативное вмешательство.

Виды катаракты

В зависимости от причины заболевания различают следующие виды:

- Врождённая;

- Возрастная;

- Осложнённая, развившаяся вследствие глаукомы, увеита, миопической болезни;

- Травматические (после контузии, проникающих ранений глазного яблока;

- Лучевая;

- Развившаяся вследствие системной патологии (тетаническая, диабетическая, миотоническая);

- Возникающая вследствие контакта с токсическими веществами (нафталином, спорыньей, таллием, тринитротолуолом, динитрофенолом, нитрокрасителями) или применения лекарственных средств (глюкокортикоидных гормонов, сульфаниламидов, аллопуринола, бисульфана, солей золота, галоперидола, тиоридазина);

- Вторичные (послеоперационное помутнение сохраненной во время операции задней капсулы хрусталика вследствие ее фиброзного изменения и разрастания субкапсулярного эпителия).

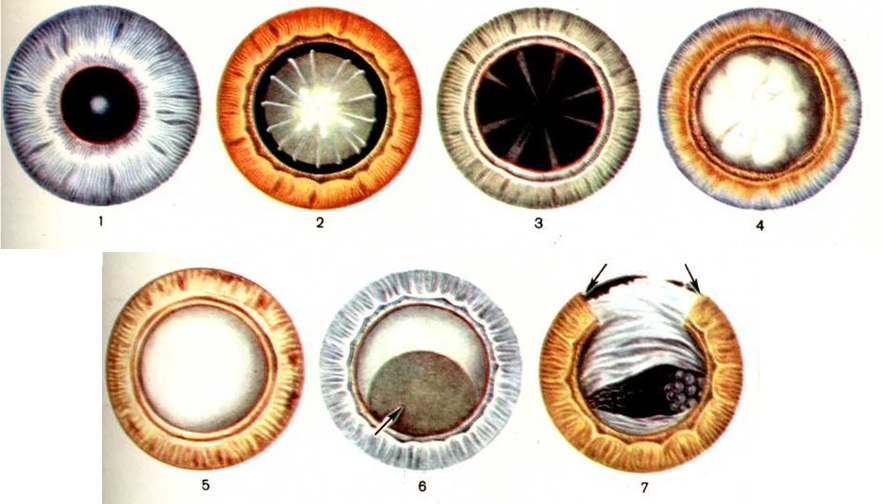

В зависимости от локализации очага помутнения офтальмологи различают следующие виды катаракты:

- Передние и задние полярные;

- Зонулярные;

- Веретенообразные;

- Корковые;

- Ядерные;

- Тотальные;

- Венечные;

- Задние чашеобразные.

Современная тактика лечения катаракты

Единственный эффективный метод лечения катаракты – оперативное вмешательство по экстракции катаракты. В настоящее время большинство операций выполняется амбулаторно. Офтальмологи часто проводят факоэмульсификацияю катаракты (ФЭК) с имплантацией интраокулярной линзы. Однако в случае проведения ФЭК на хрусталиках с высокой плотностью ядра в ходе операции приходится увеличивать мощность и время воздействия ультразвука для его фрагментации. Это иногда приводит к значительной потере эндотелиальных клеток роговицы и возникновению у пациента эндотелиально-эпителиальной дистрофии. По этой причине в последние годы окулисты отдают предпочтение проведению этой операции с фемтолазерным сопровождением (ФемтоФЭК). Его используют для формирования роговичных тоннелей, капсулорексиса (рассечения капсулы хрусталика), фрагментирования его ядра.

После удаления хрусталика имплантируют искусственный хрусталик. По показаниям вживляют сулькусную интраокулярную линзу – Cristal, Acrysof, Natural, Restor, вводят вискоэластики. Искусственные хрусталики изготавливают из полимерного материала – акрилатов. Это органические соединения, которые безвредны для тканей организма. Они стабильны, не выделяют химических веществ, не разлагаются, не вызывают аллергии.

Перед операцией пациенту проводят комплексное обследование. Оно включает следующие основные диагностические процедуры:

- Офтальмологический осмотр – оценку остроты зрения;

- Наружный осмотр;

- Биомикроскопию с помощью щелевой лампы;

- Измерение внутриглазного давления;

- Расчёт размера интраокулярных линз;

- Ультразвуковое исследование глаза;

- Авторефрактометрию;

- Энтоптические феномены;

- Определение цветоощущения;

- HbsAg, Anti-HCV.

Также офтальмолог по показаниям проводит дополнительные диагностические мероприятия:

- Электрофосфен;

- Электроретинографию;

- Исследование критической частоты слияния мельканий;

- Определение центрального поля зрения;

- Оптическую когерентную томографию.

Лечение катаракты лазером назначают при вторичной катаракте. Процедура безболезненная. Она проводится амбулаторно, без введения инструментов внутрь глаза.

Часто пациенты спрашивают у окулистов, нужно ли ждать пока катаракта «созреет». Это устаревшее понятие, которое было обусловлено техническими возможностями первых микроскопов. Несколько десятилетий назад в микроскопы невозможно было увидеть полупрозрачные слои хрусталика. Поэтому чтобы гарантировать успешную операцию, врачи ждали, пока все слои хрусталика станут абсолютно мутными. И тогда «вытаскивали» хрусталик целиком из глаза.

Сегодня, благодаря наличию микроскопов со специальным освещением, прекрасным увеличением, катаракту оперируют на любой стадии, в том числе и незрелую катаракту. Все ткани хорошо дифференцируются и тщательно вычищаются. Хирургическое лечение катаракты на ранних стадиях наименее травматично. В этом случае исход операции наилучший.

Лечение катаракты хирургическим методом имеет свои недостатки. Оно требует высоких экономических затрат и может привести к послеоперационным осложнениям:

- Помутнению задней капсулы;

- Отслойке сетчатки;

- Макулярному отёку;

- Эндофтальмиту;

- Разрыву задней капсулы с выпадением стекловидного тела в переднюю камеру.

Учёные провели исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что многие пациенты испытывают страх и тревожность перед операцией. Они оказываются от операции или откладывают на неопределённое время принятие решения о необходимости хирургического вмешательства. Среди опасений пациентов превалируют страх стать слепым, получить осложнения во время вмешательства, боязнь неполного восстановления зрения, страх перед самой операцией.

В экстракции катаракты нуждаются преимущественно пациенты старшей возрастной группы. По этой причине окулисты учитывают возможное сосуществование у одного пациента целого спектра болезней. Некоторые из них могут служить противопоказанием для проведения вмешательства. В этих случаях офтальмологи назначают препараты, замедляющие развитие катаракты. Они обладают антиоксидантными и метаболическими эффектами.

Инновационная щадящая технология – бесшовное удаление катаракты в самых сложных случаях и использование при проведении операции специальных средств защиты глаза (вискоэластиков). При применении этой методики операция длится не более пяти минут. В это время не входит подготовка пациента к операции. Преимущество этой процедуры заключается в том, что глаз не успевает испытать стресс от проведения операции. Сразу после вмешательства пациент уходит домой и ведёт привычный образ жизни. Он может смотреть телевизор уже вечером, не нуждается в пребывании в стационаре, ограничениях по питанию.

При удалении повреждённого катарактой хрусталика с помощью этой методики офтальмологи практически не используют ультразвук, поэтому воздействие на глаз внешних факторов минимальное. Восстановление зрения происходит моментально после операции. После вмешательства по поводу катаракты при использовании мультифокальной интраокулярной линзы RAYNER пациент может отлично видеть и работать вблизи (за компьютером, читать) и отлично видеть без очков вдаль (водить автомобиль).

Показания и противопоказания к операции по поводу катаракты

В современных условиях, когда все больше пациентов предъявляют повышенные требования к качеству жизни и не принимают необходимости функциональных ограничений, связанных со снижением зрения, показания к хирургическому лечению катаракты значительно расширены. Современные хирургические технологии позволяют проводить оперативное вмешательство при утрате центрального зрения до уровня 0,5 с коррекцией.

Экстракцию катаракты также проводят при наличии следующих показаний:

- Клинически значимой анизометропии при наличии катаракты;

- Помутнения хрусталика, затрудняющее диагностику и лечение заболеваний заднего отрезка глаза;

- Вторичной глаукомы, связанной с хрусталиком (факоморфической, факолитической, факоанафилактической, факотопической);

- Наличие сопутствующих заболеваний глазного яблока факогенной природы (факогенного увеита).

Офтальмологи индивидуально решают вопрос возможности выполнения оперативного вмешательства при наличии следующих противопоказаний:

- Уровень остроты зрения с коррекцией на больном глазу соответствует потребностям пациента;

- Наличие сопутствующей соматической патологии пациента, которая не позволяет гарантировать безопасное проведение оперативного вмешательства;

- Отсутствие условий для адекватного послеоперационного ухода за пациентом и проведения ему соответствующего лечения.

Операцию по поводу катаракты не выполняют при наличии абсолютных противопоказаний. К ним относят ситуацию, когда не ожидается улучшения зрительных функций в результате проведения операции и при этом отсутствуют другие медицинские показания для хирургии (факогенная патология).

ИСХОДНИКИ:

- Астахов Ю.С., Ангелопуло Г.В., Джалиашвили О.А. Глазные болезни. Для врачей общей практики: справочное пособие. — СПб.: СпецЛит, 2001.

- Клюшникова Е.В. Сравнительная оценка эффективности коаксиальной и бимануальной факоэмульсификации: дисс. … канд. мед. наук. — СПб., 2007.

- Фёдоров С.Н., Малюгин Б.Э., Шпак А.А., Захарова Н.К., Моисеенко Г.Л. Способ определения показаний к факоэмульсификации // Офтальмохирургия. — 2002.

Материал размещен в ознакомительных целях, не является медицинским советом и не может служить заменой консультации у врача.

Эксперт

Палишена Елена Игоревна

Врач-терапевт

Специалист по функциональной диагностике,

сертификат №7523,

диплом о медицинском образовании №36726043